2022년 최저시급과 월급 및 실수령액 계산법(4대보험과 소득세)

최저시급이란?

최저임금제란 국가에서 사업주들로 하여금 근로자에게 일정 이상의 임금을 지불하도록 강제하는 제도이다. 근로자들이 최저생계비 조차 벌지 못하는 상황을 막기 위한 것이다. 최저시급은 이 최저임금제에 의거하여 시간당 받을 수 있는 최저임금을 말한다. 사업주는 특별한 사유없이 최저시급 미만의 임금을 지급하는 것은 무조건 불법이다. 간혹 편의점이나 독서실 등에서 육체적으로 일이 편하다는 이유로 최저시급 미만의 시급을 제시하곤 하는데, 이에 대한 신고가 들어갈 경우 그동안 지급하지 않은 입금과 피해보상을 해주어야 하고 3년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금에 처해지므로 절대 해서는 안될 범법행위이다. 근로계약서를 쓸 때 최저시급 미만으로 계약했다고 하더라도 그 계약은 무효가 되고 과태료도 부과된다.

시급을 바탕으로 월급 계산하기

2022년의 최저시급은 9,160원으로 2021년 대비 5.1% 인상되었다. 이 9,160원으로 월급을 계산해보자.

근로기준법상 근로자의 소정근로시간은 하루 최대 8시간이며, 일주일에 5일을 일하면 40시간이다. 여기에 소정근로시간을 모두 채우고 일주일에 15시간 이상을 일하면 주휴수당 하루 분(8시간)이 추가된다(모든 사업장 적용, 5인미만 사업장도 예외없음).

그러면 일주일에 총 48시간 만큼의 임금을 받게 된다.

여기서 월급을 계산할 때 4주로 계산하지 않는다. 365일을 7일로 나누면 52.14이다. 1년은 52.14주라는 것. 다시 이것을 12개월로 나누면 4.345로, 한 달을 4.345주로 계산한다.

그러면 아까 구한 48시간에 4.345를 곱하면 208.56이 나오는데 소수점 첫째자리에서 반올림하여 209로 계산한다. 근로자는 한 달에 209시간 만큼의 임금을 받을 수 있는 것이다.

*참고 - 계약서 상의 소정근로시간이 7시간이면 주휴수당도 7시간으로 계산한다.

9,160 X 209 = 1,914,440

위의 계산에 따라 하루 8시간 씩 일주일에 5일을 근무하는 근로자의 기본 월급은 1,914,440원이다.

4대보험료 계산하기

자신이 근로자라면 4대보험 가입은 필수이다. 회사에 입사하여 정직원이 될 경우 자동으로 4대보험에 가입된다. 4대보험은 건강보험(의료보험), 연금보험(국민연금), 고용보험, 산재보험이 있으며 산재보험을 제외하고 나머지 3가지는 근로자와 사업주가 나눠서 부담하게 된다. 위에서 구한 1,914,440원을 기준으로 계산해보았다.

①건강보험 - 임금의 6.99%이며 근로자와 사업주가 각각 절반인 3.495%씩 부담한다.

1,914,440 X 0.0699 = 약 133,820원

근로자 부담액은 66,910원이다.

②연금보험 - 임금의 9%이며 근로자와 사업주가 각각 절반인 4.5%씩 부담한다. 연금보험료의 경우 수당을 제외한 내 기본급에서 1,000원 미만의 금액을 절사한 '기준소득월액'으로 계산한다. 따라서 수당을 받아도 연금보험료는 올라가지 않으며, 여기서는 1,914,000원으로 계산하면 된다.

1,914,000 X 0.09 = 172,260원

근로자 부담액은 86,130원이다.

③고용보험 - 임금의 1.6%이며 근로자와 사업주가 각각 절반인 0.8%씩 계산한다. (7월부터 1.8%로 인상된다.)

1,914,440 X 0.016 = 약 30,630원

근로자 부담액은 15,310원이다. (1원단위 절사)

④산재보험 - 업종마다 사고 발생률과 피해 정도가 다르기 때문에 업종에 따라 보험료율이 결정된다. 특정 업종을 제외하고는 근로자 부담액은 없다.

66,910 + 86,130 + 15,310 = 168,350원

1,914,440원의 임금을 받는 근로자의 4대보험료는 168,350원이다.

*참고 - 사업주의 경우 근로자 수에 따라 고용보험요율이 변동될 수 있다. 또한 산재보험료를 모두 부담해야한다.

야근수당 등의 수당이 발생할 경우 수당도 임금에 포함되므로 연금보험을 제외한 건강보험, 고용보험, 산재보험은 수당을 포함하여 계산하면 된다. 4대보험료를 내지 않는 비과세 항목이 있을 경우도 보험료에 변동이 있을 수 있다.

소득세 원천징수

4대보험을 제외하면 이제 세금을 계산해야한다. 근로자는 원천징수라고 하여 5월달에 소득세를 몰아서 내는 것이 아니고 매 달 일정 금액을 공제하고 월급을 받게 된다. 이 소득세는 계산방법이 좀 복잡한데, 근로소득 간이세액표를 기준으로 공제 대상 가족수, 공제 비율, 비과세 항목에 따라 달라진다.

여기서는 공제 대상 가족수를 고려하지 않고 본인 기준으로 계산한다. 공제 대상 가족수가 많을 수록 세금이 줄어든다.

공제 비율의 경우 기준금액에서 80%, 100%, 120%의 비율 중에 선택할 수 있다. 보통 100%를 내지만, 연말정산 때 본인이 소득공제 받을 것이 많아 돌려받을 것도 많을 경우 80%를, 연말정산 때 모자란 소득세를 더 납부하는게 싫다면 120%를 내는 사람도 있다. 여기서는 100%로 계산한다.

비과세 항목은 급여에서 세금을 내지 않아도 되는 항목이다. 본인의 급여명세서에서 비과세 항목을 찾아 월급여에서 차감하여 계산하면 된다. 대표적인 비과세 항목으로는 식대(100,000원)가 있다.

(비과세 항목 없이 계산)

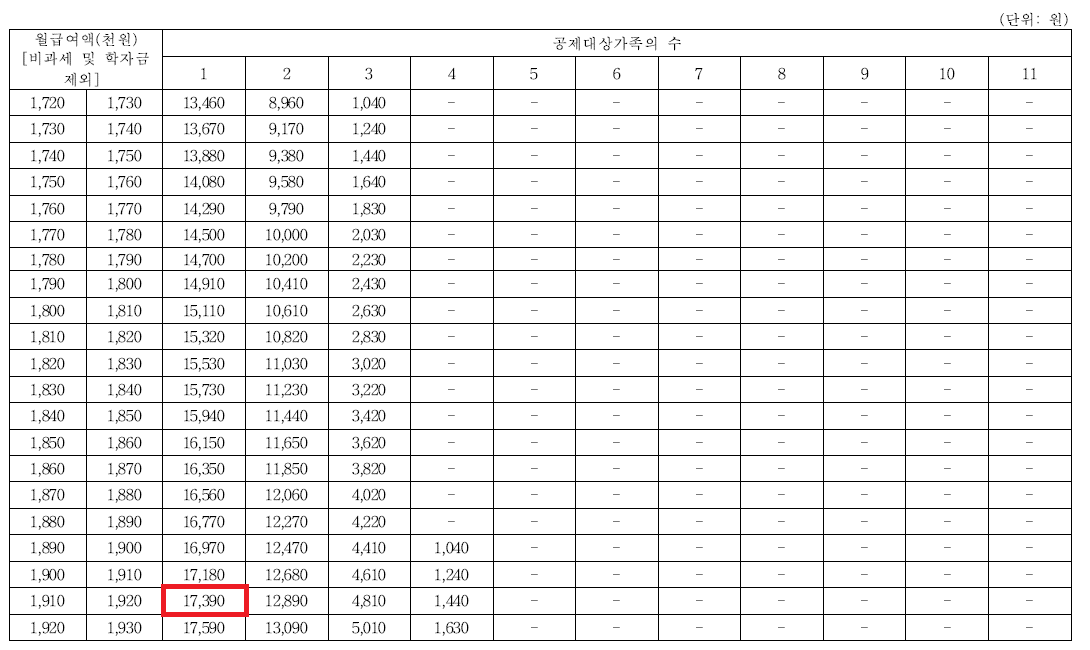

월급여가 1,914,440원이므로 이 금액에 해당하는 구간인 1,910,000원 ~ 1,920,000원 구간을 근로소득 간이세액표에서 찾는다. 소득세는 17,390원이다.

여기에 지방소득세에 해당하는 10%를 더해야한다.

17,390(국세) + 1,730원(지방세, 1원단위 절사) = 19,120원

월급여 1,914,440원인 근로자는 한 달에 19,120원을 원천징수하게 된다.

(비과세 항목 100,000원으로 계산)

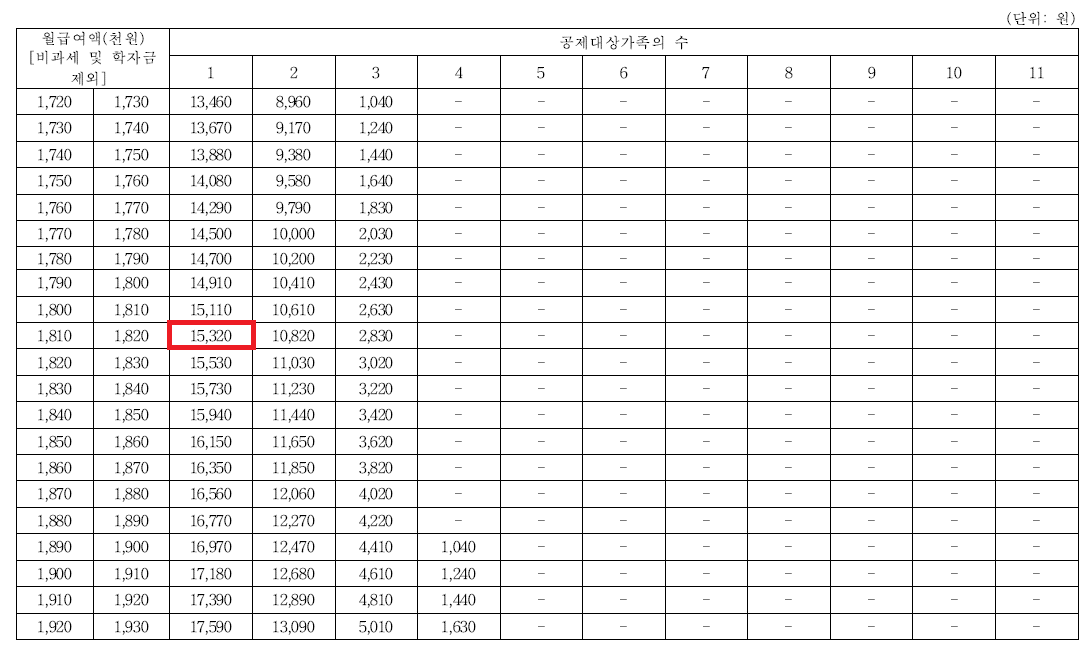

월급여 1,914,440원에서 비과세액 100,000원을 빼면 1,814,440원이므로 1,810,000원 ~ 1,820,000원 구간을 근로소득 간이세액표에서 찾는다. 소득세는 15,320원이다.

여기에 지방소득세에 해당하는 10%를 더하면,

15,320(국세) + 1,530원(지방세, 1원단위 절사) = 16,850원

월급여 1,914,440원인 근로자가 비과세 항목이 100,000원이라면 한 달에 16,850원을 원천징수하게 된다.

직접 계산할 수 있도록 근로소득 간이세액표를 다운받을 수 있는 홈택스 링크를 첨부한다.

https://www.hometax.go.kr/websquare/websquare.wq?w2xPath=/ui/pp/index_pp.xml&tmIdx=2900000000&tm2lIdx=2905000000&tm3lIdx=2905010000&mi=13112

실수령액

이제 공제항목을 모두 빼면 실수령액이다. 비과세 항목은 없는 것으로 계산한다.

1,914,440 - 168,350(4대보험료) - 19,120(소득세) = 1,726,970원

월급여가 1,914,440원인 근로자의 실수령액은 1,726,970원이다.

위에서 설명한 비과세 항목이나 소득세 공제대상 가족수에 따라 약간의 변동이 있을 수 있다. 계산방법을 참고하여 자신의 조건에 따라 항목들을 반영하여 계산하시면 되겠다.

오늘은 최저시급과 시급을 바탕으로 월급의 실수령액을 구하는 방법을 포스팅해보았다. 여러분께서도 정확한 실수령액 계산으로 현명한 소비를 계획할 수 있길 바란다. 이상으로 글을 마친다.